じつはねこになれる

初冬のある日の昼下がり。

許可がおりたので、ぼくと彼女はひさしぶりに、朝の散歩をすることにした。

山の木々はすっかり色づいていた。

道がみえなくなるほど、黄色い葉っぱを惜しげもなく降り積もらせていて、彼女とふたりでそれを奇麗だねと笑った。

短く切りそろえた髪のせいで、彼女のきれいなうなじを、ぼくはたっぷりと見つめることができた。

時間がそこから立ち去るのを惜しむように、ゆっくりとすぎていくように感じた。

「あ。ねこだ」

と、彼女が道のわきを指さした。

一匹の三毛が、のんびりと日向に寝そべっている。暖かそうだ。

「ね。いままで、だまっていたけど」

と、積もっていく落ち葉を見ながら、今思いついたように彼女は言った。

澄んだ声をしていた。

「わたしね。じつは猫になれるんだ」

へえ、とぼくは答えた。そいつはすごいね。と。

ぼくの声は、震えてはいなかったと思う。

「あら、信じてないでしょう。本当なのよ」

彼女はすこし、さみしそうに笑った。

☆

初雪が降った日の朝だった。

ふと見ると、ベランダのすみっこで、子猫が一匹ふるえていた。

生後半年くらいの、真っ黒い猫だった。

「みい」

子猫は窓ガラス越しに鳴いた。

両手で、ガラスをかりかりと掻く。

「入れてほしいのか」

ぼくがベランダをあけてやると、黒猫はするりと入ってきた。

さむそうにぶるぶると体をゆすり、大粒の雪を振り落とす。

ぼくが手を伸ばすと、するりと逃げた。

我が物顔で、部屋をうろつき、そこらじゅうを嗅ぎまわる。

そしてすぐ、本棚のすぐそばの、彼女の指定席にすわりこんで、安心したように丸くなった。

「おいおい」

ぼくは、思わず笑った。

「まさか、きみ。ほんとうに、ねこになってしまったのかい」

子猫は答えなかった。

ただ、ぼくのほうを見て、なにか言いたげに、すん、と鼻をならした。

☆

すごく冷える夜だった。

ストーブの火をおとすと、彼女は不満そうにみゃーみゃーと鳴いて、ぼくのふとんに入ってきた。

「こらこら」

彼女がふとんの中であばれるので、ぼくは彼女をだきしめた。

ねむくなったのか、彼女はもがくのをやめて、ぼくの腕のなかで静かになった。

呼吸の音が近くではっきりと聞こえた。

人よりも高い体温が、とてもあたたかかった。

☆

春が来た。

獣医師にすすめられて、彼女を去勢することにした。

しかたがない。飼い猫にとって、これは必要なことなのだ。

彼女は出かける先が苦手な病院だと知って、絶望的な顔をしていた。

「よくがんばったね」

ひさしぶりに家に帰ってきた彼女は、ぐったりとしていた。しばらく、定位置にだらしなく座って、ふてくされていた。

週末、おわびをかねて、桜を見にいった。

彼女はこんどこそ機嫌をなおしてくれたようだった。

☆

夏になった。

彼女といっしょに、遠出をして、海にいくことにした。

はじめて海を見た彼女は、おそるおそる波に喧嘩を売った。そしてかなわないとみるや、その場から脱兎のごとく走り去った。

「たははは」

あわてて追いかけると、彼女はパラソルの日陰で、心からイヤそうに前足を舐めていた。

そのあと、いくら水をのませても、キャットフードをあたえても、彼女はずっと塩からそうにしていた。

ぼくは帰りの車の中で、たくさん不満を言われた。

来年きたときには、海の幸をたくさん食べさせてやるからと、ぼくは彼女に約束をした。

☆

彼女は相変わらず雷が苦手だった。

ゴロゴロ、と空が鳴ると、体を固くして、一目散にクローゼットへ走っていく。

そうして、一番下の衣類の中にもぐりこんで、しばらくじっと息をひそめるのだった。

雷がやむと出てきて、ぼくに文句を言う。ぼくに言われても、どうしようもないというのに。

「にぼし食べる?」

彼女は文句を言いながら、器用ににぼしを食べた。

☆

秋になった。

きらいだったはずのサンマを、彼女はついに克服したらしい。

すききらいがないのは、いいことだ。もっとも、彼女は嫌いなものも増えたのだけど。

「にゃーう」

最近では、カニカマがお気に入りらしく、冷蔵庫をあけるとよくねだってくる。

カキフライは作らなくなった。彼女が食べられないからだ。

街路樹の落ち葉はあの日とおんなじくらい、たくさん積もった。

☆

冬になった。

彼女はまた、ふとんに入ってくるようになった。

「なあ」

ある夜、ぼくは思わず、布団の中で口に出した。

「さみしいよ。きみが猫になってしまったから、すごくさみしいんだ」

なにか急に、ずっと長い間抱えつづけてきた、とても大きくてだいじなものが、少しずつこぼれて消えてしまうようだった。

つらい気持ちが瞼からあふれて、ぼくは寝巻の袖でそれをぬぐった。

ぼくのうでの中で、彼女はただ「みい」とだけいって、ぼくのほっぺたを舐めた。

☆

今年も、雪が積もった。

彼女はまるで初めてその景色を目にしたように、おそるおそる前足を伸ばして、情けない顔でぼくを見た。

「雪だよ。雪」

指をさして教えると、ちょっと真面目そうな顔をして、彼女は雪を舐めはじめた。

「あんまり食べるなよ」

美味しそうに食べるので、ぼくは思わず注意をした。

彼女はあんまり食べなかった。

すぐに飽きたのか、まもなく家の中にひっこんで、いつもの場所で丸くなった。

☆

灯油配達のトラックは、去年と比べて百円ほど高くなったようだった。

せっかくだからと、七輪を出してきて、炭で餅とスルメを焼いた。

焼き餅は、海苔と醤油。

彼女は焼いたスルメのことが気に入らない様子だった。かわりに、ぼくのぶんの焼き海苔を、一枚奪われた。

ケーキは小さめのものにした。彼女のぶんは、当然ながら七面鳥ではなく、ささみ。

☆

遠くの除夜の鐘を、二人で聞いた。

☆

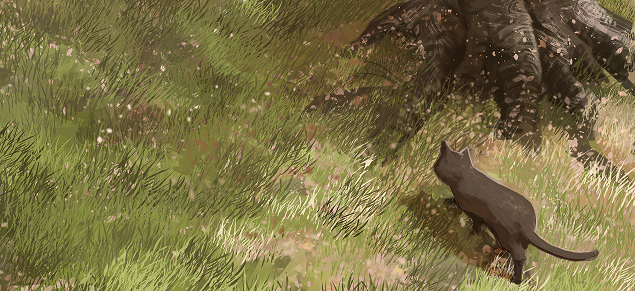

春がきた。

ぼくは彼女を連れて、また桜を見にいくことにした。去年、彼女が桜のことを気に入った様子だったから。

彼女はご機嫌だった。

散っていく花びらを目で追いかけ、土に落ちると喜んで前足で踏みにいく。

「あ、ねこ」

お昼時の公園には何組かの家族がいて、子供たちが彼女を見ては、そうはやし立てた。

彼女は耳をぴくぴくとさせて、愛想よくしっぽをふった。

おいで、と、ぼくが彼女の名前を呼ぶと、

「にゃあ」

こちらを見て、彼女は幸せそうに鳴いた。

「ああ。きれいだね」

ぼくは彼女といっしょに、桜を見上げた。

もう満開を過ぎて、数日もすれば葉桜になっているだろう。まだ冷たい春の風が、青空にのぼっていく。

「ふうん」

ふいに、ぼくのすぐそばで、そんな風に声がした。

「じゃあわたし、次は桜になろうかな」

なつかしい響きだった。何度も耳にした、忘れられない、澄んだ声。ずっと聞きたいと思っていた声。

びっくりして、ぼくはあたりを見渡した。

近くには、誰もいない。

かわりに、黒猫が一匹、ぼくのすぐそばでぼくを見ている。

ぼくは彼女を抱き上げた。

「にゃあ」

黒猫は鳴いた。

空耳ではなかったはずだと思った。まだはっきりと、耳の奥に声が残っている。

のどの奥から、まるであふれ出すように、おかしさがこみあげてきた。

「困るな。桜になんて、なられてしまったら……」

ぼくは彼女に、そう文句を言った。

こみあげるおかしさを抑えきれず、言葉のなかほどで、思わず声にだして笑ってしまった。

おかしくておかしくて、仕方がなかった。夢中で、彼女の小さなからだを、めいっぱい抱きしめた。

「にい」

腕の中の彼女は一言だけ小さく鳴いて、ぼくのほっぺたを丁寧に舐めた。

少しだけ、痛かった。

どうしようもないものが、ぼくの喉を伝って、ぼろぼろと、大きな声になってこぼれた。

了