206話 教え子の来訪

モルテールン領ザースデンにあるナータ商会の建物。

高額な取引も多い為、建物は総石造りのご立派な建物であり、ちょっとやそっとでは壊せそうにないし、燃やせそうなところも見当たらない。馬車の出入り口などはいざとなれば鉄格子を下して守れるようになっていて、例え盗賊が襲って来ようと、財産を守り切るという決意が見て取れる。

結構な大金が必要であっただろう建物の中、今日は久方ぶりに懐かしい人物が訪れていた。

「師匠!!」

「おお、デトマール、元気そうじゃないか」

十代の溌溂とした明るさのまま、建物に入って早々に大声を出したデトマール ・シュトゥックを迎えたのは、建物の主、デココ=ナータ。

何十人もの従業員、百人単位の作業員を差配し、結構な数の商会員を抱える商会長である。

デココにとってはデトマールは初めて育てた弟子だ。懐かしい顔に、普段は厳しい顔を意図して作る鬼の商会長も、頬を緩める。

「師匠、儲かってるみたいですね」

建物を見回したデトマール青年は、実感を込めて言う。ついこの間まで、師匠の荷馬車の馭者台に座って、行商を学んでいたのだ。その頃からしてみれば、これほど大勢の人間が賑やかにしている様など、想像もできなかった。忙しなく働いている人間の多くが師匠の部下であり、彼らの動きが多くの富を産んでいるのかと思えば、感嘆あるのみ。

自分の師匠の偉大さを感じるのは、弟子としても誇らしいことである。

「そこそこといったところさ。まだまだこれからだ」

「え? 南都や王都じゃ結構な噂になってますよ。ナータ商会の快進撃って。俺も鼻高々ですって」

王都とは神王国の首都を指すが、南都とはレーテシュ伯爵領の領都を指す。元々レーテシュ伯爵領は一つの王国だった過去があり、領都もその時代の名残を残す。古い人間は未だに旧来の感覚を残していて、郷土愛から自分たちの街こそ国の中心だと嘯く。少なくとも南部地域の中心であるとの自負は誰でも多少なりとも持っていて、南の中心という意味でレーテシュバルを南都と呼ぶことがあるのだ。

レーテシュ伯爵領の領都レーテシュバルで商売をするなら、不用意に“南部辺境”などと言ってはいけない。デトマールが、師匠からたたき込まれた教えの一つである。

「そうか。そこら辺は後で聞こう。おい、私の部屋に来客の準備をしておいてくれ」

デココは、近くにいた若い男に声を掛けた。

雇われてまだ日が浅い男だったらしく、自分に言われているのだと気付くまでに少しきょろきょろとした後、分かりましたと言って走っていった。

雇い主たる商会長は、商人たるもの常に余裕を見せろという教育を、後でみっちり垂れてやると心に書き置いたうえで、弟子に向き直る。店員の接客教育は後で出来るが、来客対応は今しかできない。

姿勢を正し、襟を正し、表情を正したうえで口を開く。

「コホン、それでは旦那様、今日は売り買いどちらでございましょうか」

弟子とはいえ、一応は客である。

客には客として対応し、親しい間柄であっても礼儀を忘れない。商人の基本中の基本である。

「うわあ……師匠が俺に旦那様だって。似合わねえ……」

やかましい、と怒鳴りそうになったデココだが、商談の相手に声を荒げるなど商売にあるまじき行為。あえて親しく接する商売法もあるにはあるが、デココの商会は新興も良いところ。商会長自らが手本を見せねば、下の者がそれに倣うようになってしまう為、親しき仲にも礼儀ありと商売用の態度を崩さないよう徹底する。

足元を揃え、ぴしっと一本筋の通った姿勢のまま深々と腰を折る姿勢。右手は腰の後ろ、左手は手の先が右肩に届くようにふわりと体の前に置かれている。この世界のお辞儀のようなものだが、お辞儀ひとつとっても熟練の慣れを感じさせる美しい姿勢だった。

自分の尊敬する師匠のお手本に、思わずデトマールは半歩ほど後ずさりそうになりながら、今日の来訪の目的を告げる。

「おお……えっと、両方です。買いは後で相談するとして、売りはこれで」

「ほう」

デココの感嘆の声。かつて自分が譲り渡した懐かしい馬車の荷台から、雨露避けの布覆いが取られたところで、弟子の成長が一目瞭然だったからだ。

「炭か」

荷台にあったのは、黒い塊。それを雑な植物性の袋にパンパンに詰めたうえで、ぎっしりと置いてある。火気厳禁の危険状態ではあるが、中々に壮観だ。

この世界では、薪や炭は各種の燃料としてごく一般的に使われるものだ。当然、デココも慣れ親しんだ商材であり、ものの良し悪しの見分け方をデトマールに教えたのは、他ならぬデココである。

少し太めで、おまけに長めのもの同士を叩き合わせてみると、折れることも無くキンと高い音を出した。中身の詰まった、良い炭である証拠だ。師匠として、弟子の用意した商品の目利きを褒めたくなるような逸品だった。

「どうですか師匠。リハジック産の長炭。これだけ質が良いのが揃ってるなんて珍しいでしょう。それが三十あります。仕入れるのは苦労しましたよ」

「うんうん。長炭は火持ちが良いから、宿屋みたいなところでは重宝する。目の付け所も良いし、売り先の需要もしっかりと考えた仕入れだ。成長したな」

炭の需要とは、夏が一番少なく、冬が一番多い。暑い時よりは、寒い時の方が燃料の消費量が多いのは、誰でも理解できるだろう。

価格も大体これに合わせて動くものだが、値が底を打つ時を見極めて買付け、運ぶ間にも値が上がっていくという絶好のタイミングで仕入れてきたことは素直に賞賛できる。そうそう損することのない手堅い品だ。しかも、商会にとっても、今の時期なら冬に向けてまだまだ値の上がる余地が残されており、買い需要の高い商材と言えるだろう。行商の仲買としては、満点に近い。

自分に良し、卸先に良しという、中々目の付け所の良い商い。弟子の成長は、実に嬉しいものだとデココは目を細めた。

「苦労した分、良い値で買って欲しいっすね。一つ四シロットで、百二十シロット。換金手数料込みで十レットでどうです? お買い得でしょう」

「安い……と言いたいところだが、残念ながら炭に長旅のツケが出てる。砕けて長炭とは呼べないクズも多いじゃないか。クズ炭は火持ちも悪いし、籠の目から零れるから保管も面倒だ。一つ一シロットが精々じゃないか?」

確かに弟子は成長していた。しかし、だからと言って商売で手加減するようなら商会の主などはやっていられない。

袋の底の方を触ってみて、崩れた欠片がそれなりに多いことを、しっかりとチェックしている。長い旅路で揺られる間に、炭同士や馬車の壁にぶつかって砕けたものが多かったのだろう。堅い炭は、割れたり折れたりといった破損が起きやすいのだ。

「師匠、運搬時に少々割れるぐらいなら大目に見てくださいよ。不可抗力でしょう。仕入れた時は完璧だったんですよ?」

「それは駄目だ。あくまで取引時の現物が評価の基本だよ。特に壊れ物や割れ物は、運ぶときに破損するリスクを見込まないと、商売にならない」

「そんなの教えてもらわなかったじゃないですか」

「今教えたろう。いい勉強になったな」

買付のタイミング、売り需要の予想、商材の手堅さは完璧と言っていい。デココにしてみれば、弟子を誇る気持ちさえある。

しかし、輸送時のリスク見込みがまだまだ甘い。盗賊対策などは大丈夫だったのだろうが、食料品を始め、輸送時に振動や時間経過で商品が劣化する危険性を、行商人は織り込まねばならないのだ。

「しかし、一シロットじゃ完全に赤字じゃないですか。まともなのも半分以上残ってますし、割れたのだって、火持ちはともかく火付きは良いですから、使い道もあるでしょう。鍛冶とか、パン焼きとか。三シロットで手を打ってくれませんか?」

弟子の言葉に、更に成長を感じて内心ほくそ笑むデココ。確かに、砕けた炭の方が使いやすいという顧客もいる。燃焼面積を多くとって火力を上げたい鍛冶師や、長炭ほどの燃焼時間を必要としない家庭用など。その点、弟子の指摘は正しい。

だが、だからと言って長炭と同じ金額でクズ炭を売ろうなどとは無茶がある。

「それだとうちが赤字になるよ。幾ら愛弟子でも商売は商売。一シロット半でどうかな?」

「師匠は悪魔ですか。これから冬支度に向けて、炭も値が上がるってのを考慮してくださいよ。将来の期待値ってんでしたっけ? それ込みで。二シロット半」

「……ま、もう少し粘れるが、今日はこのぐらいで勘弁してやるかな。良いだろう」

相場の範囲で言えば、一応範囲内だしな、とデココは内心で呟く。

これが一見の客だったり、怪しそうな客ならもっと買い叩くし、その為の交渉材料もあるが、やはりデココも人の子であり、初めての弟子には温情もある。

それなりに利益も出るのなら、無理に弟子虐めをすることも無いと、相場の上目で手を打った。

お互いに握手を交わせば、交渉成立の挨拶である。

「ふぃ~良かった。これでしばらくは美味しいごはんが食べられる」

露骨に肩の力を抜いた弟子。師匠は、そんな弟子の背中を叩きつつ労う。

「さて、買いの方は、どうする?」

「空荷は嫌だから何か買いますけど、何があります? 師匠のオススメは?」

モルテールン領は発展の最中にある為、物資の供給量よりも消費量の方が多い。食料、燃料、建築資材、日用品などは特にそうだ。

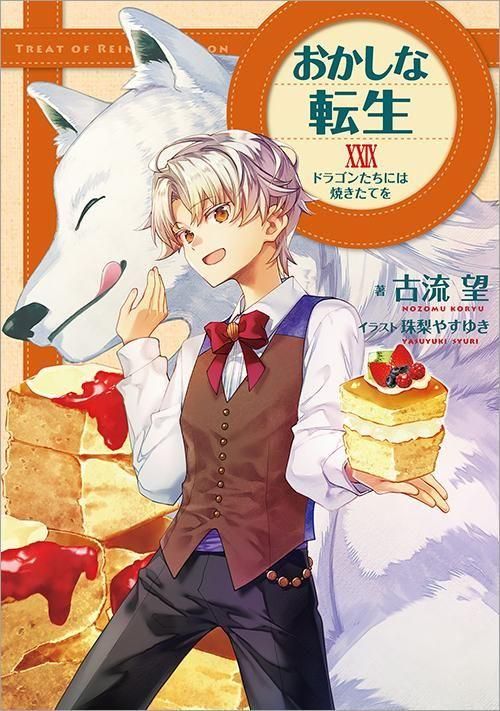

また、元々モルテールンの特産といえば麦や豆だったが、最近ではお菓子も話題になっている。

訪れる商人も多くなっており、商売敵は手堅い仕入れとして、お菓子や日持ちのする食料品を買っていく。これらをモルテールンで仕入れるのは、高値掴みの悪手になりやすい。

供給が限られる中、需要は高まる一方というわけだ。他領からの流出入も続いていて、相場変動も激しい。以前は安かったものが、次も安いとは限らない。

つまり、モルテールン領に来るたび、儲かりそうな商品が変わるということ。

普通の商人ならば、この恐ろしいまでに上下動する相場に四苦八苦するものなのだが、若く未熟なデトマールの唯一と言っていい強みは、このモルテールン領の相場に一番詳しい最上のアドバイザーに助けてもらえるという点だろう。誰あろう、デココ商会長その人だ。相場を作っている当人ともいえる人物であり、師匠として最も信頼できる情報源である。

商売上の厳しさを忘れない師匠とはいえ、弟子には嘘偽りなく情報を与えるし、気を付けないといけない情報も隠さない。その点では、誰よりも頼れる、親以上の存在だ。

「今お勧めなのは、毛皮だな。イタチの毛皮で、毛並みも良い上物がある。先日、とある行商人が大量に持ち込んだんだが、取引先の要求で、どうしてもシュトレンが欲しいと言ってきた」

師匠の情報に、弟子はふと疑問を抱く。

「あれ? シュトレンって、今の時期だと仕込み前だから一番高い時期じゃないですか?」

「ああ。在庫が乏しくなって相場が上がる時期だったんだが、どうしてもと言われてな。かなりの金額を吹っ掛けることになったんだが、流石に現金の持ち合わせがないからと毛皮で払ったんだ。相場の三掛けで買い叩いた」

「三掛けって……七割引きじゃないですか。売りでぼったくり価格にした上に、下取りで買い叩くとか。えげつない」

「モルテールン領だけで見るなら、毛皮なんて需要はさほど無いから、適正価格だよ。こういうのは需要の高い王都辺りで売るのが基本さ。それに向こうはそれで利益が出ると見込んだんだ。自己責任だ。とまあ、そういうわけでうちとしては相場で売ってもかなり儲けの出る状況だよ。薦める理由はこんなところだ」

モルテールン産のお菓子の内、シュトレンは季節性の商品だ。仕込む時期が決まっているし、美味しい時期も限られている。

それでも、どうしても噂のお菓子を食べてみたいという顧客がチラホラいるらしく、そういう客の代理人としてやって来る行商人は、金に糸目をつけないことが多い。今の時期は商品の在庫が無くて、等という理由づけも、相手にしてみれば真偽の確かめようがない。つまり、言い値がまかり通る。ナータ商会の絶好のカモ……もとい、上客である。

この世界、現金輸送にはそれ相応のリスクが伴う。特に、大金を運搬することは、それなりの護衛を付けなければ危なっかしくて仕方がない。

ならばどうするかといえば、換金しやすい商品を運び、取引先で換金するという手を使う。現金に換えようとすれば足が付くような珍しい商品で、換金にも伝手が必要ならば、盗む人間もそれなりに躊躇するからだ。

換金時には中間マージンを取られる為、現金に換えず換金商品で物納というのも良くある話で、そういう商品取引の物々交換を仲立ちするのも、商会の大きな役割の一つ。

この手の物納商品は、意外な場所に意外なものが持ちこまれたりする為、掘り出し物であることも多い。

ナータ商会としても、自分たちが遠方に出向いて換金して現金化する手間よりは、出入りの行商人に売る方が結果的にお得ということもある。腰を落ち着けている人間には現金化し辛いものも、元より遠方に出向くついでがあるなら、実にお買い得商品と言えるだろう。

「師匠のオススメなら外れないっしょ。じゃあ、一応後で現物は確認させてもらいますけど、買います。あるだけ買えますかね?」

「そこら辺は私も即答しかねる。現物の状態確認の時に値を決めよう。明日までには用意させておこう」

商会長と言えど、全ての商品を逐一管理しているわけでは無い。利益が出るように値段付けを済ませた商品は、計算の出来る店員が担当して出入りの商人に売ることもあるからだ。全ての取引を商会長が行うなどあり得ない。

商品が残っているかどうかは、まだ売れていないかどうかにかかっている。売約が取れたということで商品を確保するつもりではあるが、現時点で残っていると断言できるものでもないと、デココは弟子に言う。

「残っていて欲しいですよ。毛皮なんて、これから冬に向けて値が上がる絶好の商品ですから」

「そうだな。教えたことを覚えていてくれて嬉しいよ。物覚えは良い方だったからな。我が弟子は」

「そうですかね……あ、そうだ、忘れるところだった」

デトマールが何かを思い出したような声を上げる。

「ペイストリー様宛に手紙を預かって来たんですが、どうしましょう。手間賃が良かったから受けた仕事ですけど、ずっと持ってるのは怖いんで、さっさと渡したいんです」

「そんなものは、直接持って行けば良いだろう」

「いきなり行って、すぐに会ってくれというのも失礼でしょう?」

「そうだな、それなら先ぶれに誰かを走らせてやろう」

「流石、師匠は頼りになる」

貴族の屋敷に、先ぶれも事前連絡もなく、いきなり押し掛けるだけでも失礼である。ならばと思っても、一介の行商人の、それも駆け出しの人間に貴族とのやり取りは難しい。

慣れた人間が、先ぶれから日程調整のアポイントメントから、やってくれるのならどれほど心強いか。

「ま、手間賃はたっぷりと頂くがな」

師匠は鬼だ、と叫ぶ弟子の姿がそこにあった。