138話 大隊指揮官

一人の騎士が右手を握り、左胸に当てて敬礼する。

「公爵閣下、カセロール=ミル=モルテールン男爵ここに出頭致しました」

「おお、モルテールン卿待っておった。まずは腰を下ろされよ。召喚命令と言っても今後の相談の為だ。楽にして下され」

「はっ、失礼します」

王城の一室。神王国で三指に入る重鎮カドレチェク公爵は、好好爺の顔でカセロールを出迎える。精一杯の歓迎の証なのか、公爵自らが直々に応対していた。

挨拶も済めば、社交辞令的な雑談が交わされる。

「どうかな、王都の暮らしは。卿の御領地で過ごすのとは大分違うと思うが」

「王都には慣れておりますので、特に不都合も無く。どちらかというならば、新しい家に慣れるまでが大変だろうと思っております」

「モルテールン卿ともあろう御人が、王都に家を持っておらんことがおかしかったのだ。最初に聞いた時は耳を疑ったものよ。それで、家は自分で探されたのかな?」

「内務卿に幾つかご紹介いただきました中から選びました。私などは寝る部屋があればそれで良いと思っておりましたので、ほとんど妻が決めたようなものです」

「ははは、新居を決める時とはそういうものだ。何にせよ、卿が王都に腰を落ち着けると言うだけでも意味がある。今頃、疚しい仕事をしている人間は戦々恐々ぞ。卿の睨みが効いているだけで害虫が減って、儂としては助かるわい」

「私は虫よけですか」

「誘蛾灯で無いだけありがたい。汚職の甘い蜜に寄ってくる害虫は幾らでも居るからな。いやまてよ、女の方は大丈夫かな? 金でなく女で釣る悪党は多いぞ?」

「妻の目が光っておりますので、その点はご心配なく」

「ほう、噂通り、恐妻家というわけか」

「そこは愛妻家と言っていただきたいものです」

公爵の侍従が、薫り高いお茶をカセロールの前に置く。コトリという音と共に、酸味を感じさせる香りが鼻孔をくすぐった。

同じお茶を公爵も手に取り、一口飲んだところで本題に入る。

「さて、先だって話していたと思うが、改めて卿に状況を説明しておこう。既に承知のことも多いと思うが、お互いの共通認識のすり合わせだ。最後まで付き合って欲しい」

「はっ、こちらとしてもありがたいご配慮です」

「うむ」

お互いに向き合って座っているが、公爵の後ろには二人ほど護衛が立つ。カセロールの後ろには、コアントローが立っている。一応は護衛ということになっているが、カセロールに護衛を付けるのは本当に形式だけのこと。

「まず、卿には八つの大隊に再編する中央軍のうち、第二大隊を預けるつもりだ。常備の兵は通例の通り三百五十騎。専任の後方部門に五十名。つまり、平時は四百人を卿が差配する。人事権も卿にあるので、後で人員の選抜をしてくれ。候補は一応こちらでも絞ってある。優秀な人員を見繕っておいたので、誰を選んでもらっても構わない。有事には、徴兵ないしは動員した貴族軍が、二千名を目途に指揮下に置かれる。この時には後方部門も増員される手筈になっているので、卿は大隊指揮に専念願いたい。有事の最大指揮兵力は二千五百から二千六百といったところか。卿の爵位が子爵なら倍は預けるところだが、他の目もあるからこの程度だ」

「お気遣い痛み入ります」

「平時の任務としては王都貴族街の治安維持。貴族同士の揉め事に触れる必要は無いが、場所が場所だけに金持ち狙いの小悪党がうろつくことが多々ある。有事に際しては恐らく中央軍の最先鋒を任せるだろう。卿の魔法のこともあるし、英雄が最前に立つ意味合いも大きい。ここまでは良いかな」

「はい、大丈夫です」

神王国では、専門軍人とはイコールで特権階級だ。貴族ないしは一部の従士がそれにあたる。軍の指揮官ともなれば専門性が求められる為、必然的に軍の役職とは特権階級の指定席となっていた。

そして、上の役職ほどより権威的な意味合いが強まり、大隊を指揮するとなれば大役だ。

普通ならば伯爵だの子爵だのといった人間がこの役職に就くものだ。しかし、カセロールの爵位は男爵位。一見すると分不相応だが、男爵位ぐらいまでなら先例が無いわけでも無い。

いや、先例を無理に探してまで、カセロールをこの地位につけたのだ。他ならぬカドレチェク公爵が。

平時でも数百人の軍集団を統率し、いざとなれば数千を数える軍を率いるのだ。職責の重さに、背筋が伸びる思いのカセロール。嫌でも真剣に話を聞く気になる。

「さて、まず説明しておきたいのは、再編の意義だ。お互いに軍人であるし、卿には取り繕った建前を言うつもりも無いので、本音で話す。構わんかね?」

「勿論です」

「神王国は先の大戦のこともあり、まず軍備再建を合言葉に国を立て直してきた。向背定かならぬ各地の領地貴族に対し、圧力を掛ける意味もあり、東西南北に国軍をそれぞれ配してきた。建前は領地貴族の支援と治安維持だが、額面通りに受け取るような者は居らんだろうな」

「はい」

「二十年以上もそうしてきたわけだが、そろそろ、国内も落ち着きを取り戻しつつあると儂は考えておる。一時は荒れ果てた大地も実りを取り戻し、人心は安んじつつあり、他国の脅威も幸いにして低下している。これには卿のおかげも大きい」

「いえ、私の力など微々たるものです」

「おおそうか、卿の息子のおかげでもあるな。はっはっは」

「はっ、息子の力量は私などとは比べ物になりません。世界一とは言い過ぎかもしれませんが、国内では随一と評するところです。まず、百年に一人の天才と言えるでしょう」

「ほう。卿が家族思いなのは変わっておらんようだな」

真顔で親馬鹿を発揮するカセロール。当人としては、これでもかなり謙遜しているつもりなのだから、公爵としては実に反応に困る言葉である。

それ故、その件には一度思考を棚上げにした。

東部では隣国の辺境伯をコテンパンにして領土を奪い、西部では有力貴族から金貨一万枚以上を巻き上げて借金漬けにした。軍事的脅威という意味では、かつてに比べると好転しているのも事実。誰のおかげかというなら、カセロールの言うように息子の果たした役割も大きいのだろうと頷いておく。

「国内においては陛下の治世も安定し、お世継ぎにも不安は無く、貴族達も王家に歯向かう気力のある人間は減った。国内向けに国軍を置く必要性も最早薄れている。そこで、儂としては国軍を内向きの軍から外向きの軍にすることを目論んでおる」

「それが今回の再編であるということですか」

「そうだ」

この世界のみならず古今東西の常識として、国家の財政を最も逼迫させるのは国防と福祉である。

とりわけ国防は自分たちの都合で動くものではなく、仮想敵国の状況次第で、金が無くても備えねばならない事態も往々にして起こりうる。

今までの神王国がそうだった。周り全てに強国がひしめき、金が有ろうと無かろうと、国防に少しでも手を抜こうものならあっという間に他国に侵略されて、命や富は奪われる。

国防といっても、その種類は主に二種類。

消極的防衛か、積極的防衛かの二種類だ。

相手が攻めて来るのを待ち、防御施設に籠ることを前提にした消極的防衛。これは、戦力的に劣勢でも可能という点が利点。

対し、相手が攻めてくる前に攻め、侵略能力を減退させることを狙う積極的防衛。これは、主導権を自分たちが握れるという点で利点がある。

どちらも一長一短あるのは事実だが、弱者の戦略としては積極的な動きはしづらい。

今までの神王国は列強に囲まれていることもあって専守防衛が基本であった。国境を出来る限り多くの兵で守り固め、いざという時には国軍が後詰という名の督戦と援軍を担う。内向きとはこういうことだ。

しかし、カドレチェク公爵の考える改革が為せば、亀のように守って攻められるばかりだった二十年とは、丸きり違った体制となるだろう。

「軍制改革については南軍を減らすと聞いております。南部の不安定化に繋がりはしませんか?」

「そこは、御家のおかげで大丈夫になった、と考えておる」

「我が家の? どういう意味でしょう」

カドレチェク公爵の笑顔に、どこか不安を覚えるカセロール。

「説明すると長くなるが、元々南部は他と違って、常時備えるべき地続きの敵国と言うものが無い。それ故に辺境伯位を持つものが居らず、レーテシュ伯が地域の取りまとめを行ってきた」

「はい」

「勿論、王家の制御下に無い地方領主に、強大な軍備を持たれるのは好ましくない。それを睨む抑止力として、南方方面の国軍、いわゆる南軍があった。ところが最近になり、南軍に代わる抑止力が生まれたのだ。儂が改革を決意したのもこれがあってのこと」

「抑止力といいますと?」

「ボンビーノ子爵家と、モルテールン男爵家だ」

「はい?」

カドレチェク公爵の言葉に、カセロールは疑問符を浮かべた。

「我々が独自に調べたところによると、両家は表面上レーテシュ家と協力しつつも、警戒し合う関係であるという。少なくとも、隷属関係にはない」

「はあ」

「モルテールン家も、ボンビーノ家も、単独ではレーテシュ家に敵うはずも無い。が、両家が手を取り合うならば十分対抗勢力になり得るじゃろう。レーテシュ家に次ぐ海洋権益と交易権益を持ち、南部の領地貴族閥の次席となるボンビーノ家。そして、大戦の英雄と次代の英雄を擁し、歴戦にして実戦経験豊富なモルテールン家。三家がそれぞれ互いに睨み合ってくれるならば、それは南軍を不要とする程度の緊張感につながる。違うかな?」

「当家ではレーテシュ家やボンビーノ家に対抗するなど不可能ですが」

レーテシュ家の国力を百とするなら、モルテールン家は三ぐらいだろう。まともに張り合って勝てる相手ではない。カセロールはそう分析している。

「だから、卿に国軍の一隊を預けるのよ。いざとなった時に国軍を動かせるモルテールン家。御家の領軍が実戦経験豊富であることも含めれば、軍事的には両家に対抗し得る。小勢でも侮れなかったモルテールン家が、まとまった軍を動かせるようになるのだ。軽視することはとても出来まい。経済面では、ボンビーノ家だ。最近の伸長を見れば、レーテシュ家と言えども無視できまい。経済と軍事のそれぞれで際立つ二家の協調となれば、抑止力足り得る。もっとも、これは万が一の最悪を想定しての話よ。三家が互いに協力し合って南部を安定せしめ、発展に尽くしてくれるのが理想じゃ。その時にも、御家が中央軍と南部閥双方に強い影響力を持つことは、儂としてはありがたい」

カドレチェク公爵も長い間政争の中を生きてきた男。自分の持つ権限を使って情勢を操り、国内の政治を動かしてきた本物の政治家である。

国軍改革は大事業であり、必ず“割を食う”部分が出て来る。今回は南部の国軍関連がそうだ。ポストは大幅に減るし、治安の不安要因にもなる。ポストはとりあえず脇に置くとしても、騒乱が起きれば本末転倒。

南軍を引き上げたとしても地域が不安定にならないように、代わりの手段は幾つか用意しておく。その一つが、モルテールン家の地位を引き上げることでの三竦み。或いは両睨み。

公爵家と縁が深く、子飼いともいうべきモルテールン家を南部安定の柱の一つにしておく。これで南軍を遠慮なく減らせるというものだ。万が一これで騒乱でも起こそうものなら、安定志向の強いレーテシュ家、ボンビーノ家と、国軍の一翼を担うモルテールン家が抑える。

仮にレーテシュ家辺りが王家に反発しようと、モルテールン家とボンビーノ家辺りが動けば抑えることも出来る。

最悪の想定として南部丸ごとが敵になったとして、モルテールン家が味方であるなら、中央のカセロールと辺境部のモルテールン領軍の挟み撃ちが可能。時間稼ぎぐらいなら打つ手が生まれる。

つまりは、モルテールン家を通して南部を操縦するのが、カドレチェク公爵の狙いの一つなのだ。

公爵にとって一番困るのはモルテールン家が強大になり過ぎることではあるが、モルテールン家から国軍の指揮権は剥奪できるという点も大きい。大きくなり過ぎぬようにコントロール出来さえすれば、最善の一手になるという確信が、カドレチェク公爵にはある。

「それなら、わざわざ第二を預からずとも、第八ぐらいでもよいのでは?」

「話は最後まで聞いてもらいたい。卿に第二を預けるのにも理由がある」

国軍の組織上、同格の隊であれば、番号の若い隊ほど上位に格付けされる。第一と第五が同じ作戦で一緒になれば、特別な事情が無い限りは第一の隊長が第五にも命令を出す上位指揮者になるのだ。

八つに再編するとなれば、本来最後任のカセロールの序列は最下位。先任の隊長の方が若い番号の隊を率いるべきだろう。

「理由、とは?」

「うむ、実は第一を預ける者が若輩でな。この者は第一大隊の隊長という任のみならず、中央軍八隊のまとめ役になってもらわねばならん。しかし、余人であれば後任の若輩者などに上から命じられるのは嫌がるであろうし、協力体制を作ろうにも苦労は多かろう。先任の大隊指揮官は皆プライドが高いからの。その点卿であれば同じく後任であるし、若者の意見を吸い上げることに関しては慣れておろう」

「不本意ながら、その通りかと」

若すぎる息子の意見を他の意見と調整し、最適化を図る作業には確かに慣れている。ある意味で、息子の補佐をしてきたようなものだ。年少者の御守は、今更と言える。

「卿であれば、後任であろうが上に置くに十分な実績もある。先の東部のこともあるしの。第三から第八の者も、不満は持っても文句は言えん。名声、人望、能力にも不満が無い。それに、全国を飛び回ることが出来る卿は補佐役として申し分ない。若者を軽んじることも無く、それでいて的確な指導が出来よう。正直なところ、儂が動かせるものには卿以外に適任者が居らんのだ。悪いが、拒否するようなら陛下の勅を賜ってでも、受けてもらうことになる」

「いえ、これでも軍人ですので抗命は致しません。ただ、気になるのは先ほどからおっしゃっておられる第一大隊の指揮官がどなたかということです」

「さもあらん」

先ほどからぼかしているが、カセロールには大体誰であるかが察しは付いている。

カドレチェク公爵が過剰なほどに配慮し、若輩と分かっているにも関わらず厚遇される存在。そんな人間は、まず一人しかいない。

「それでは紹介しておこう」

公爵がそういったところで部下が動き、控室から一人の男性を連れて来た。

言っていたように若い。未だ十代であるとなればそれも当然だろう。

「お久しぶりですモルテールン卿。この度中央軍第一大隊の指揮官を拝命しました、スクヮーレ=ミル=カドレチェクであります。これから色々と助けて頂くことになると思いますが、よろしくお願いいたします」

カセロールは公爵嫡孫の青年に対し、敬礼をもって応えるのだった。

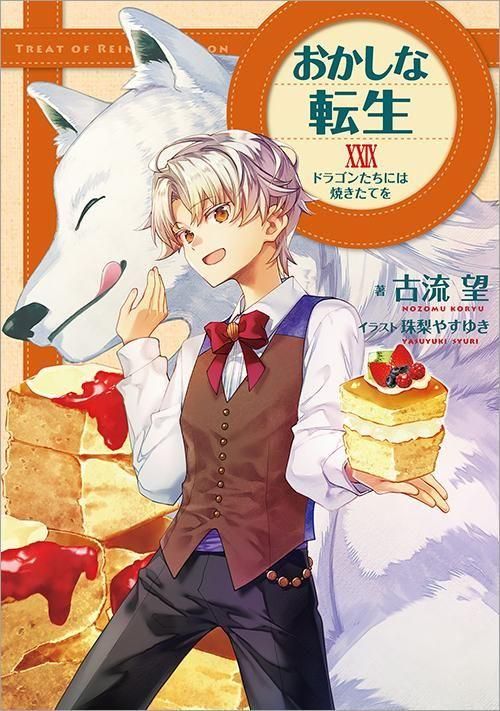

書籍「おかしな転生6 糖衣菓子は争いの元」

3月10日発売です。既に書店には並び始めているようなので、見かけた方は是非手に取ってみてください。