第38話 青い髪の少女

「フンフフーン♪」

「楽しそうだね、ルクス君」

「そりゃあな。退屈な授業がダンジョン探索に変わるっていうんだから、これ以上のご褒美はないよ」

午後になって。

ルクスを含むFクラスの生徒たちは担任教師オリオール引率の元、初級ダンジョン《砂の洞穴》へと向かっていた。

道中、ルクスの足は実に軽やかで、まるで遠足に出かける子供のようだった。

いや、ダンジョンのほとんどが庭であるルクスにとってはまさしくそうなのかもしれないが。

他の生徒たちも初めてのダンジョン攻略実践授業ということで興奮気味なのか、期待に満ちた表情を浮かべる者、実戦で魔法を試してやろうと気合を入れている者、歩きながら教本を捲りブツブツと呟く者と、様々な反応を見せていた。

「でも、大丈夫かな。この前の《白水晶の遺跡》の時のようなことが起きなければいいけど」

ルクスの隣を並んで歩くコランが少し緊張した面持ちでそんなことを口にした。

《白水晶の遺跡》の時のようなこと、とは黒の瘴気が発生したことを指しているのだろう。

初級ダンジョンは現れる魔物も低級で、危険度は高くないというのが一般的な見解なのだが、先日の一件を思い出し、コランは警戒心を強めているようだ。

「そこは大丈夫だと思うぞ。ロゼッタから話を聞いたんだけど、あの後先生たちが色んなダンジョンの調査をして、それでも異常なかったらしいから」

「へえ。それは先生たちも大変だったね。だからオリオール先生もあんなに疲れた様子だったのかな」

「オリオール先生はいつも気だるそうにしてるけどな」

「ふふ、そうだね。……まあ、何かあってもルクス君が一緒なら心強いや」

コランはそう言って笑みを浮かべる。

「と、そういえばルクス君、あの紙にはほとんど書かなかったんだよね?」

「あの紙って、今どんな魔法が使えるかっていう調査用紙か。そうだな。《火球の礫》とだけ書いた」

「それって良いのかなぁ。ルクス君、絶対にもっと色んな魔法使えるでしょ」

「ふっふっふ。嘘はついていない。全部書いてないだけだ」

そう言ってルクスは親指を立て、得意げに笑った。

そんな無邪気な様子のルクスにコランは何度目か分からない嘆息をつく。

「まあでも、ルクス君の実力がバレたら大騒ぎになるだろうしね。即Aクラス入りだと思うし」

「それはマズい。ロゼッタに聞いたらAクラスは一年に何本も論文とか書かされるらしいし、王都の魔法師団のお偉いさんとかとも交流しなきゃで忙しいって言ってた。そんなことになったら俺の自由気ままなダンジョン探索の時間が減ってしまう……」

「そうだよね。そういう反応になるよね。うん、分かってた」

「Aクラスは嫌だAクラスは嫌だAクラスは嫌だ」

「はいはい。僕もできることがあったら協力するから」

「さすがコラン。恩に着るよ」

そんなやり取りを交わしていると、ルクスたち生徒の先頭を歩いていたオリオールの足が止まる。

どうやら目的地であるダンジョンの入口に着いたらしい。

「よーし。ここが初級ダンジョン《砂の洞穴》だ。まずは入る前に軽く説明するから俺の話が聞こえる所まで寄ってくれ」

その号令でFクラスの生徒たちはオリオールの周りに集まる。

オリオールはいつものようにボサボサの頭を搔きながら、集まった生徒たちに視線を送った。

「初級ダンジョンって呼ばれるくらいだからな。事前に調査済みだし、はっきり言って危険な魔物が出ることもないダンジョンだ。ただ、絶対に単独行動は禁止だ。常に俺の声が届く範囲にいろ」

オリオールが注意喚起の言葉を並べていくうちに、Fクラスの生徒たちの表情も次第に緊張したものへと変わっていく。

そして、ダンジョンに入る前の一通りの説明が済んだところで、オリオールはパチンと手を叩く。

「よし、それじゃダンジョンに入る前に班分けをする。名前呼ばれたら返事をするように。まずは第1班――」

オリオールはそのように告げると、生徒たち一人ひとりの名前を呼んでいく。

ルクスの名前が呼ばれたのは最後の方になってからだった。

「で、最後に第5班。コラン・ドトール、ルクス・ペンデュラム。それから……シエスタ・ミクシャータ」

名前を呼ばれて返事をしたルクスは、隣にいたコランと向き合って頷き合う。

「良かった。僕たち一緒の班だね、ルクス君」

「ああ。よろしくな、コラン」

そう言って互いに笑みを浮かべる二人の元へ、一人の少女がやって来た。

か細い声を精一杯という感じで絞り出され、ルクスたちに向けられる。

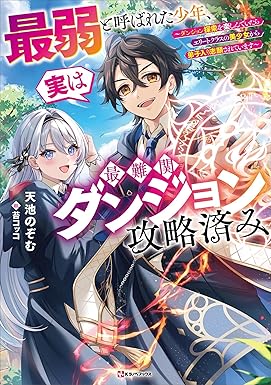

「あ、あの……。よろしくお願いします。シエスタ・ミクシャータです」

シエスタと名乗ったその少女は、青く透き通った髪が乱れるのも構わず、ペコペコとお辞儀を繰り返していた。